皆さまは、このコロナ禍をどのようにお過ごしでしょうか。はじめの頃は”1年くらい我慢をすればいいのかしら”と思った方が多いのではないでしょうか。私もそうでした。まさか、このように長引くとは…。自粛もあり始めは緊張もしておりましたが、「でも、最大限、気をつけて”日常生活”はなるべく変わらずに続けることが大事」と私は思いました。

ですから、早朝の1時間半の山歩き。東京でのラジオ収録。そして、映画・美術館の鑑賞。どこも、最大限の注意をはらい、換気、消毒など対応している状況を見て安心して見に行っております。なぜならば、閉じこもってしまい、精神的に疲弊することのほうが良くないと思ったからです。

どんなに気をつけていても、”もしも”はあるかも知れません。でも、私のような高齢者!になると一番の心配は筋肉の衰えです。骨折はとてもコワイです。そして、外の空気に触れないと好奇心も衰えます。友人たちとの会食はしばらくは我慢して…でも、その分手紙の交換、ラインでの”飲み会”、メールでのやりとり、と新たな楽しみも生まれました。ですからこのブログでも、映画や展覧会のご報告もしております。

先日、久しぶりに娘と鎌倉で合流し、彼女の車で「横須賀美術館」に行ってまいりました。普段は仕事の関係もあり別々が多いのですが、たまたま「私も見たいと思っていたの」と娘。一緒に出かけました。

何度か横須賀美術館は行きたいと思いながら、チャンスがなく今回初めて車で行きました。我が家からバスで1時間で小田原に着き、東海道で、と”小さな旅”気分。横須賀美術館は観音崎公園内にある美術館。目の前には東京湾。後ろは観音崎の自然の森という環境の中でアートが楽しめます。別館では週刊新潮の表誌絵で知られる谷内六郎作品も見られます。

十二神将像や宗元寺瓦など横須賀ゆかりの文化財の里帰りが実現!とありました。12世紀末から13世紀初頭にかけて活躍した仏師・運慶。奈良での造仏はよく知られていますが、鎌倉時代に関東での仏教彫刻を私はあまり知りません。

入り口を入ると運慶作「不動明王立像」「毘沙門天立像」(1189年 国指定重要文化財)が迎えてくれます。2メートル以上あるでしょうか。運慶らしい力強さと繊細な彫り。

会場を進むと鎌倉時代の「観音菩薩立像」も素晴らしいですし、三浦半島の歴史と文化をあまり知らない私は三浦一族の造仏を見ながら、運慶が鎌倉幕府という新政権と密接に結びつき、東国での活躍の場を得たことを知りました。もちろん”運慶工房”の作品が中心ですが、運慶のエネルギーには圧倒されます。

じゅうぶん堪能した後には楽しみにしていた、隣接しているリストランテアクアパッツァの日高良美シェフが料理長をつとめる「横須賀アクアマーレ」でランチをいただきました。美術館開館と共にオープンしたレストラン。お勧めです。ランチセットが手ごろな値段でいただけます。しかもとっても美味しいのです。東京湾を一望できるガラス張りの店内。私は地元食材を使ったサラダ&パスタをいただきました。外では風を感じながらビールを飲んでいる中年の方々。コロナ禍でもこうした楽しみ方は素敵だと思います。

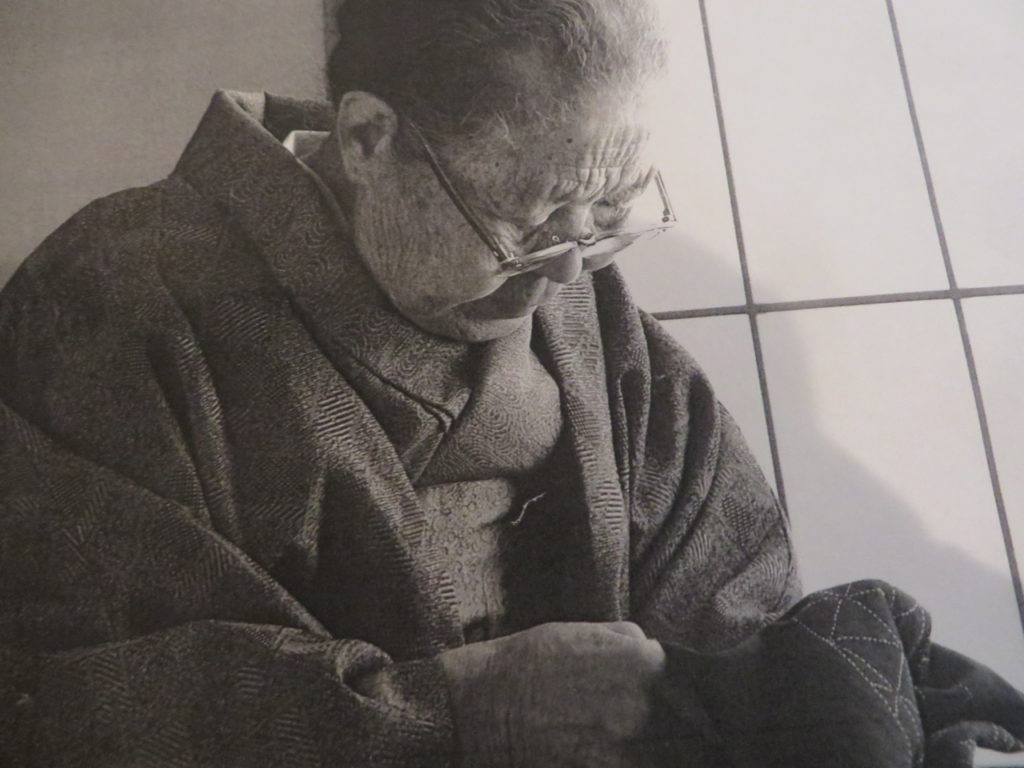

そうそう…私の小さな旅のお供の本選びも楽しみのひとつです。列車の中で読む文庫本。今回は『少しぐらいの嘘は大目に 向田邦子の言葉 (碓井広義 編)』帯には”女はあんまり謝っちゃダメよ”

大好きな女(ひと)です。

最後に向田邦子さんのエッセイから

帰り道は旅のお釣である。

残り少なくなった小銭をポケットの底で未練がましく鳴らすように、

「ああ、終わってしまったなあ」軽い疲れとむなしさ、わずらわしい

日常へともどってゆくうっとうしさ。

それでいて、住み慣れたぬるま湯へまた浸かってゆくほっとした感じがある。

「小さな旅」より

横須賀美術館公式サイト

https://www.yokosuka-moa.jp/archive/exhibition/2022/20220706-696.html